Part Ⅰ-1 2015年

2015年6月16日(火)~21日(日) 午前10時-午後6時

清川泰次記念ギャラリー(世田谷美術館別館)

[出品者]

多摩美術大学美術学科学生(講義「現代工芸論」受講者)有志

穴見尚之(絵画科版画3年)・天沼雅史(工芸科金工3年)・飯島暉子(絵画科油画3年)

・菅原央喜(彫刻科3年)・吉田麻未(絵画科油画大学院1年)

リーフレット

[出品作品・作者コメント・評論]

穴見尚之 木口版画

神様はどこ?

どこ?

[作者コメント]

私は普段、木版を中心に制作している。木版は一言で言ってしまうと、彫って刷るというシンプルな作業。しかし決して底の浅いものではなく、むしろ奥が深く、底知れぬ魅力が木版にはあるように思える。

この展覧会では、『現代工芸論』で論じられた模倣することによって感じた作者の意志や、それを通して得た世界観などを基にした制作。

[評論]

この展覧会への参加を機会として木口版画の制作に絞り込んでいった。木口版画は堅い材質の木の断面を生地とする木版の技法である。緻密で、幻想的な表現」に向いている木口版画の特徴は、穴見の気質に合っているように感じられる。木口版画の制作に絞り込んでいったのは、「彫るのが楽しくて、どこまでも探究していけるから」と穴見は言っている。

哲学者レヴィナスの『全体性と無限』のなかに、穴見の制作の様子を想像させる文章を見つけたので、紹介しておこう。

「手とは、探索と支配とを本質とするものである。手による探索は技術的に不完全な行動なのではなく、かえっていっさいの技術の条件なのである。(中略)目的とは、失敗する危険を冒しながら、手が探索する終極点のことである。」

このように捉えられる穴見の創作は、「神はどこに?」というテーマをとっかかりとして、自らの内なる世界にその探索の手を伸ばしていくと思われる。

天沼雅史 金工・ミクストメディア

サソリ

もう一度

廃器 Ⅰ、Ⅱ

[作者コメント]

「ゴミでものを作る」と「いいものを作る」を合わせて、「ゴミでいいものを作る」ことを試みた。「ゴミ」は「ゴミ箱に廃棄されたもの」と決め、収集の結果、主にワインコルクを中心に制作した。写真の作品のほかに、サソリも作ったが、足、手、尻尾が動く自在置物をイメージした。

出来上がった時には今まで作った作品以上の達成感があり、工夫や加工の仕方を探索して学んだ技術が身についた。ゴミでいいものを作るとは工芸を極めるための一つの方法として大きな影響を与えてくれる、という結論を得た。

[評論]

「ゴミを素材にしていいものを作る」というテーマを自らに課して制作した。

「サソリ」は胴体部が目の小さな金網、足とハサミの部分は割り箸、爪楊枝、コルク(ハサミの部分)を使い、毒針を有するシッポは先のほうがモクネジ、根元の方はビーズの断片を使っている。脚の関節部分は楊枝でつないで、足が動くようになっている。

「もう一度」は、コルクの栓とケーキ入れて運ぶためのプラスティックのケースを使って、花生ともプランターともつかないようなものを作っている。造形として未消化な印象が残るが、素材を徹底的に分析していく方向を目指せば、可能性はいっぱい秘められている、という意見もあった。

「廃器」は銅板(これもゴミとして捨てられていたもの)を打ち出した、いわゆるオーソドクスな工芸品である。

以上の三種の作品は、「ゴミを素材にしていいものを作る」から派生した三つの方向を示している。どのように継承されていくだろうか?

飯島暉子 ミクスト・メディア

受け身のものが四肢を得たとき(インスタレーション)

[作者コメント]

この展覧会に参加することになり、改めて自分と対象となる物質とのについて考え直しました。

制作における作品の意図と使用する素材のもつ物質性との関係は、美大生のわたしたちにはよりいっそう身近な問題と捉えることができます。

わたしは日常で感じた様々な疑問をもとに、ものがその場に存在するということを主題に制作を行っています。ものそれぞれが持つ物質性を作品の中でどう活かすか、現代工芸論の講義がそれを考えさせるきっかけとなってくれたと思います。

[評論]

ーフレットで紹介された作品「kakou」は、東京都主催の公募展「Tokyo Wonder Wall 2015」に入選したため不出品となり(同展に出品中 6月28日まで)、これに換えて「受け身のものが四肢を得たとき」というタイトルのインスタレーション作品が発表された。

スケッチブックなどに見られるリング綴じのノートの表紙を針金で巻き、それを燃やすことによって得られたオブジェクトを「四肢を得た受け身のもの」と名づけて、数点を床に這わせている。

「焼く」という方法でモノの不在を表すとともに、焼け残ったものの物質感を通して新たなビジョンの生成を促すというような作調である。

そのようにして得られた作品「kakou」も「受け身のものが四肢を得たとき」も、金属線の持つ物質感が強烈なリアリティを発している。『現代工芸論』読後の「物質の側から歩み寄る」という提案が具体性を帯びてきているように感じられた。

菅原央喜 金属彫刻

犬Ⅰ

犬Ⅱ

足

[作者コメント]

私は最近ではブリミティブな作品やそれに影響を受けた20世紀彫刻に関心をもって、自分の制作に繋げています。画塾等で受ける勉強では写実的でアカデミックな表現を学んできました。そこでは、立体作品として360°隙のない形、たとえば螺旋状に見せ場を据えるといった方法がとられていました。しかしプリミティブな作品やそれに影響を受けた近現代の作品は、非常に正面性の強い作品だとか単一的で妙に心にくる強さを感じ、人間の根源的なものの見方を体現してるものだと思いました。今はこうした作品を参考にデフォルメの選択や過剰な表現を試して、誰もがおもしろく観賞できる動物の作品をつくりたいと思います。

また日本人は平面的フラットなものの見方を好んできたと感じます。私はこのフラットなものの見方を彫刻に取り入れることできないかと思い、別な作品では、彫刻でよくいわれる回り込みの辻褄が合っているかという立体具象の定番なものの見方を廃して、作ってみました。

[評論]

アルミニウム鋳造の犬の彫刻3点と、FRPで作った足の彫刻1点の出品。会場を訪れた人たちは、菅原の犬の彫刻作品を結構面白がって見ていた。菅原が目指す「誰もが面白く観照できる彫刻」の、まずは第1歩が踏み出された

というところか。

この面白さはどこから来るのかを検討してみた。とりあえず得られた結論は、「フィギュア的な感覚とリアルな表現との中間的な造形が、軽快感と楽しさを生み出している」というものである。「誰もが面白がる」から「他者を迎え入れる(hospitality)」造形表現への道筋が開けていくことを期待したい。

足の彫刻は「平面的なフラットなものの見方を彫刻に取り入れる」という意図を試みたものである。いわば「2D空間に3D表現を」ではなく「3D空間に2D表現を」成り立たせようとした。この場合の「辻褄」をどう考えていくかというところに、この試みの成否がかかっている。

吉田麻美 ミクスト・メディア

水平

150501~150531

二つの秩序

[作者コメント]

生活のなかで、人との会話のなかで、自分の考え方や感じ方が以前とは違うと感じることがあります。10年前、1年前と比べれば何かしら変化していて当たり前かもしれません。しかし、数時間前や数分前とすら違うと思うことがあるのです。

時は止まることがなく、物質は目に見えない変化をし続けます。人も(物質的にも精神的にも)変化し続けているはずです。変化していると気づくことで、変化しないところ、本質的なところが意識されます。即興的なものではなく、疑問や気づきを深く掘り下げることで根源的なものを求めていきたいと考えています。

[評論]

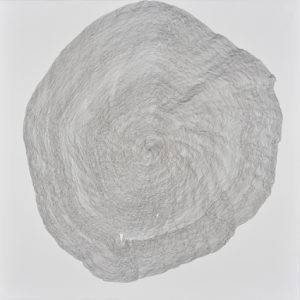

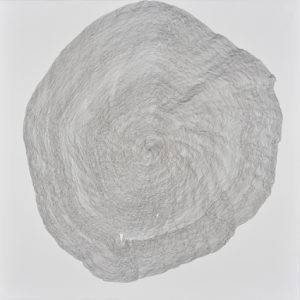

「水平」は、紙の中心からはじめて、描かれた線にできるだけ近づけて線を引いていくというルールにしたがって線を引いていく。そして線の先端が画面の縁に来るまで延々と繋いでいって制作された作品である。

「150501~31」は、今年の5月1日から31日まで、「水平」と同じ描き方を設定して毎日1枚づつ紙を替えて制作していった作品。

「二つの秩序」は紙のピースを、一方は上方からばら撒いてボード上に生じたランダムな形をそのまま定着したもの、他方は、ある単純なルールの下で一片づつボードに貼っていって作っていったものである。ランダムのなかにも秩序があるとして、秩序とカオス(混沌)の関係についての思考を促す創作である。

トークセッションでは、「これは絵画なのか?」という疑問形を設定してディスカッションした。作者自身は、「絵画」を成り立たせている条件を究極まで排除していくが、その結果が絵画でなくなってもいいと考えている、という言い方を作者はした。これはいわば、人為と自然(自ずから然り)の関係を「根源へ」の志向性において捉えていこうとする試みであると解釈することができる。