PART4

PART1 PART3(“絵画”の定義 暫定的に)

物心一如

小さな丸を画面左上隅から右下隅に向けてびっしりと詰めて描いていく作業を、1日1時間やっていくことを30年間続けてきたことが、井上の身体、あるいは視覚のはたらきにどのような変化をもたらしただろうか。アクリル絵具を使って制作された作品から私が推測するには、「物質で構成されている現象的世界を微粒子にまで細分化して見る視覚能力の獲得」ではないかと思う。ひとつの塊りとしての物質を微粒子の集まりとして見る。あるいは微粒子にまで分解して、そのレベルでの物質の動きを観察する、というようなものの見方、あるいは世界観である。

「塊りとしての物体を粒子化して観察する、あるいは再構成する」という方法は、科学・工学の世界では粉体工学というジャンルを産み出し、現代の先端工学技術の発展に大いに貢献してきている。造形表現の分野でも、立体表現の方法として“彫る”、“足す”、“組み立てる”と並んで、20世紀には“粒子化する”という手法が加えられたということもある。井上との雑談の中で、蝶や蛾の幼虫から成虫に至る間の蛹化の段階では、固体としての幼虫の組織が融け(粒子化し)て、成虫へと再組織化されるという生物学的事実を興味深く話し合ったことが回想される。井上の絵画制作もアクリル絵具を“絵画”へと再組織化する作業であり、原理的には蝶の羽化作用と同じことなのである。

「アクリル絵具を粒子レベルで観察する」ことを、どのような方法で具体化していったか。私が井上作品を初めて見たのは2006年ごろであったかと思うが、画面に顔を寄せてディテールを観察すると絵の表面が粒々状になっていて、いわばサンドペーパーのようにざらざらとした感触(一種のマチエール感)を伝えてきたり、室内の照明の具合で粒子の微妙な影が見る角度によって色のトーンを変えたりするのを感じた。井上の説明によれば、アクリル絵具の層を作り、乾かしたあと絵具の層(膜)を削っていくことで絵具の粒子が生成されていくということだった(井上絵画の画肌の作り方は相当複雑で、言葉にして伝えることはほぼ不可能と思われますので、省きます)。

しかし、井上絵画の成り立ちを技法の観点から説明するのはほとんど不可能のようである。「絵具の層を作る」とか「絵具の層を削る」とかの意味も、井上の説明を聞くと極めて複雑な構造を有していて、それは制作の現場に立ち会った人でも理解できないほどだということも聞いた。絵画制作ということが単に絵具と筆やペンやナイフとの関係だけではなく、そもそも物質としての絵画を成り立たせているボードであるとか、水とか、そして絵具とかがミクロンレベルでお互いに影響を及ぼし合って微妙な変化をしていく、絵具が乾燥していく過程でも、1日と1週間と1ヶ月と半年間といった時間のスパンのとり方で全く異なってくる、というようなことが含まれる。つまり絵画の制作の過程においての、環境的な状況も含めてのあらゆる条件がミクロンレベルで関係してくる。それが井上における「粒子レベルで事象を観察したり扱ったりする」ということの意味なのである。

人の行為は、その行為を発生させる心のはたらきを同時に伝える。身心の外にある物質に働きかける、その行為の形跡は働きかけられた物質の動き(変容)の中に記録されていく。そのようにして生じさせられた物質の動きは、だから身心のはたらきを表していると見ることも可能である。アートを享受するとは、作品として定着させられた物質(素材や支持体など)の動き(変容)の中に、心の動きを感じ取ったり読み取ったりすることに他ならない。この意味で、アートの世界においては、物と心の間に区別はなく、両者は一如であると言うことができる。

仏教の教えに「物心一如」という考え方がある。字義通りに言えば、物と心は同じ一つのものであるという意味である。「物心一如」の境位は、仏教においては厳しい修行を通して得られてくるものと推測されるが、井上においては、小さな丸を描いていく日々の“行”の繰り返しによって得てきたものである。それは単に技能的な訓練ということだけではなくて、「絵画として成立しうるもの」の追及として成されている。この局面において「絵画として成立しうるもの」とは、物質の世界と心の世界を同一不二(一如)として観照していく世界であると、私は思う。

自然(造化)と人為の間を分ける境界はない

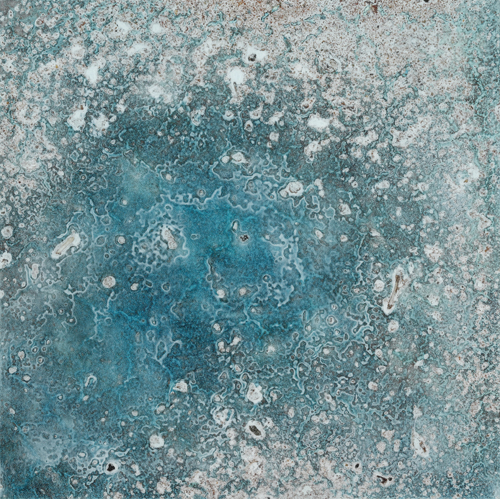

井上の作品を初めて見る人は、自然界で観察される現象のディテールを切り取って描いているのだろうかと思い込む人が多い。実際その見かけは、夕刻の水平線あたりの空の様子であったり、夏の青空に浮かぶ雲の様であったり、海岸の磯に打ち寄せる波の泡のようであったり、早春の大地が枯葉と若芽が入り混じって斑の色模様をなしていたり、あるいは植物の細胞を顕微鏡で覗いているようなイメージであったりする。しかし作者はおそらく、そういった自然界で観察されるイメージを絵画で表現しようとしているのではないだろうと私は思う。

これまでに書いてきたように、井上は、具体的な対象物を絵画上に再現することを目的として作品を制作しているのではない。そういった意味での目的意識は設定されておらず、ただアクリル絵具という物質をキャンバス上にさまざまに組み合わせて、さらに作者の行為を加えて行くことで生じる物質(絵具)の現象を定着していこうとしているにすぎないのである。その意味では、純抽象的に表現された絵画であるというべきであるだろう。

しかしその、方法意識的には純抽象的な表現であるにもかかわらず、そこに現出してくるイメージが自然界に観察されるイメージに似通ってくるのはなぜか? 私はそこに井上絵画の本質的な成り立ちと、そもそも絵画とは何かという根本問題を解いていくヒントが秘められていると考えている。そしてここでキーワードとなることは、やはり“粒子化”ということである。井上絵画の世界で演じられていることと、自然界の現象を発生させているものとは、“粒子”の運動や組み合わせという点で相通じている。

空に浮かぶ雲は粒子状の水滴の集まり、夕焼けの空の七色の変化は大気中の水分と光の粒が演じる光景、海岸の磯の波の動きも小さな泡の集団の表現であるし、植物の細胞のイメージは文字通り細胞という粒子が集まった世界のイメージである。このように自然界の現象とは、粒子的なもの、物理学的には分子や原子というところまで微分化されていく粒子的なものの組み合わせと運動の関数として現れてくる事態と見ることができる。

井上絵画においてアクリル絵具の粒子的なふるまいを演出するのは、これまで見てきたように、人間の限界とまで言えるほどの極限まで練磨していった、身体を思うがままにコントロールできる能力である。それが物質の粒子レベルでの動きを生じさせ、それを観察する方法となっているわけである。その成果としての作品を鑑賞するということも、そこに定着されている物質の動きを観照するということに他ならず、それは自然界に生じる光景を観照することとまったく変わらない。

そしてそのような観照は、人為が生み出す世界と自然(造化)の世界が、まったく同じ摂理で成り立っているということを実感していく体験にほかならないと私は思うのである。

具象と抽象の本質的な区別はない

私たちを取り囲んでいるこの現実の世界は、絵画の考え方で言えば“具象”の世界ということになっている。“具象”ということの意味は、たとえば「有“意味”」とか「有“名”」という言い方に置き換えられるとすれば、“具象”の対語としての“抽象”ということは、「有“意味”」「有“名”」から“意味”や“名”を取り去った状態、すなわち「意味を有しない」とか「名を有しない」状態を表わしたものが“抽象”ということになる。

たとえば、日常的には“木”とか“花”とか“空”とか“猫”といった言葉(分類を表わす“名”)とともに認知することによって、私たちは“具象”的世界の中で日々の生活を営んでいると言うことができるが、それらの物たちから“名”をとってしまうと、そこには“名の無き物”の集まりとしての世界が拡がっていることになるだろう。そして“木”と呼ばれていた物はただ単にその形が、“花”と呼ばれていた物はただ単にその形と色や匂いが、“空”と呼ばれていた物はただ単にその色が、“猫”と呼ばれていた物はただ単にその形や色や動きが、見る者の意識に対して前面に推し出てくる光景が繰り広げられていく。

このような世界を“抽象”の世界と呼ぶとするならば、各々の物それ自体の在り様において具象と抽象の区別というものは本来的には無いということになる。“名”や“意味”を一つのフレームと見なして、このフレームを伴って物を見ればそれは“具象”ということになり、フレームを伴わなければ、その物たちはただ単に“そこにある物”とか“形ある物”でしかない“抽象”物ということになる。

逆に言えば、“意味”や“名付け”を絵画制作の目的としていない表現を私たちは“抽象”画と呼んでいるが、そこに何か“意味”を見い出したり、何かの連想や比喩でなにがしかの“名付け”の下に受容したりするならば、その作品はたちまちのうちに“具象”画として見られることになるだろう。

具象と抽象の間に本質的な区別は無いということは、井上絵画に限らず一般論として言えることではあるが、井上絵画の場合は、その本質的に具象と抽象の区別を超えたところで鑑賞が成立する(別言すれば、具象的世界と抽象的世界を自在に行き来しながら鑑賞できる)というところに、その特徴が認められる。

偶然と必然

1980年代の後半に、現代美術を体験的に解説した『少年アート』という本が出版されました。

著者は中村信夫という人で、若き日にイギリスのローヤル・カレッジ・オブ・アートに留学したときの体験を基にして、現代アートとはどういうものかを解説しています。

ある意味ではアートを論理的に捉えているのですが、とても分かりやすくて、それまで「アートはちんぷんかんぷん」と敬遠していた人たちにも受け入れられて、90年代前半あたりまでアート界では評判の高い本でした。

中村さんは現在は、アジアン・カルチュラル・カウンシル日本財団というところの理事を勤められています。

その『少年アート』で、ロバート・ライマンというミニマリズム系のアーチストの創作についての言及があります。

ライマンは、白いキャンバスに白い絵具を筆で置いていって画面全体を白で塗りつぶしていき、最後の一点だけ塗り残して「白の白」を主張するというような創作で知られるアーチストです。(2019年没)

別な方法論による作品では、絵具のひび割れの効果を生かしたものがあります。これについて『少年アート』では、次のように紹介しています。

「最初にキャンバスを緩く張っておく。そこに、真っ赤な色を塗る。その真っ赤が乾いたら、その上にブルーを塗る。そして最後に真っ白で埋めるんです。ということは、真っ白なキャンバスです。最後にどうするかというと、キャンバスをはずして、今度は、教科書どおりに、(キャンバスを)張り替えるんです。すると、キャンバスが乾いたあとですから、ひび割れが起こる。そして割れた間から、下の色が全部見えるのです。」

ここには、絵作りの中に偶然性という要素を取り込もうとする方法意識がうかがわれます。西洋の現代絵画において、その造形要素に偶然性を取り込むことは、1980年代においては新しいことではないのですが、「絵画の成り立ち」ということ自体をテーマにしての方法意識という観点からすると、かなり先端的です。“偶然性”という事態を「絵画」の論理構造の中で“必然”化して捉えてみようというような意図性が感じられます。

この意味で1980年代において、私はロバート・ライマンなんかが絵画の最先端を行ってると見なしていました。

それから十数年後に井上さんの創作に出会うわけですが、このときにロバート・ライマンのことが記憶の中から浮上してきて、「井上さんはライマンを超えた」と私は直感的に思ったものでした。

どういう意味で“超えた”のかというと、“偶然”と “必然”の関係が、ライマンの場合はいわば二項対照的であって、 ここは“偶然”、ここは“必然”というふうに両者の差異を認識できる。しかし井上さんの場合は、“偶然”は 偶然を見せかけた“必然”であり、 “必然”は 必然を見せかけた“偶然”である、というような、両者の関係が相互に溶け込み合うような関係になっているのです。そしてそこから、「偶然と必然を超えた存在の在り様――いうならば、〈存在の絶対性〉」とも云いうるような世界が具現化している、ということです。

もう少し具体的な説明を試みてみましょう。

ライマンと井上さんの制作法の共通している点は、絵の下地作りとしてキャンバスに数色の絵具を塗り重ねます。違いの一つはキャンバスの張り方で、ライマンは木枠に張る以前の、いわゆる布の自然な状態で絵具を塗る、井上さんはピンと張られたキャンバスに塗っています。両者とも絵具が乾燥するのを待ち、乾燥するとライマンはキャンバスを木枠に張るわけですが、この時に表面の絵具の層にひびが入って下層の絵具が目に見えるようになる。ひびの入り方や下層に見える絵具の色は、いわば“偶然”による効果ということになります。

他方井上さんの場合は、画面の表面の絵具の層をフリーハンドで彫っていくことで下層の絵具が表面に見えてくるようになります。“フリーハンドで彫る”という方法に、制作法に於ける必然性といい得るようなファクター、あるいは作者の意志とか計算といいうるような要素が認められます。しかし、下層から表面に現われてくる色がどんな色であるかは、ある意味で偶然性に依っているともいえるわけです。

井上さんの制作法は、ある見方では計算づくとも言えるし、その計算の中に偶然性も組み込まれている、というふうに見ることもできます。

井上さんの制作法は意志的であるとも言えるし、偶然の面白さを引き立たせるために意志的な制作法をとっているとも言える。

意志的な行為は、同じ人間の視点からすれば必然的な事態と見えますが、これをたとえば自然界の中での動勢と見る視点に立つと、自然界の中でのひとつの偶然的な動きのようにも見えたりします。人が「今、ここにいる」ということが、人間的視野の中では必然であるように見えながら、自然界の動勢の中では一つの偶然的な現象であるとも見えます(宮澤賢治の詩に「私という現象は、仮定されたひとつの有機交流電燈のひとつの青い照明です」というフレーズがありますね)。

必然と見えるものが偶然の現象であり、偶然と見えるものが自然界の摂理の中ではその存在場所を踏まえた一つの必然に見える。偶然と必然がいわば無限の入れ子状を形成してこの宇宙を成立させている。

井上さんの絵を見ていると、想念はそういうところまで及んでいきます。

それが井上さんにとっての「絵を描く」ことの意味であるような気がします。宇宙の在り様の核心へとアプローチしていく道程、井上さんの創作を私はそのように受け止めて見ています。

.jpg)