ジル・ドゥルーズはフランシス・ベーコンを論じた著書『感覚の論理学』において、ベーコンが創造した絵画空間の特徴を“図像”という概念で説明している。本が出版されたのが1981年で、この時点で「具象を乗り越える二つの道」の一方の道として、「図像的なものをめざす」ということが言われている。これはいわば20世紀の後半の時点で、ベーコンの創作に依りながら、“絵画とは何か”をドゥルーズの観点で総括した言説と言えるだろう。

しかしポスト・ドゥルーズにおける“絵画”の現象は、“図像”という概念を超える領域を開いてきている。それは主としてアウトサイダーアートと呼ばれる分野の創作物が参入してきたことによって起きた現象で、その創作物の大枠的な特徴として言えることは、“図像”に代わって、“行為の形跡”として成立しているということであり、しかも果てしなく続いていく“繰り返し”の行為の集積が作品化しているというところに共通点が認められる。

“美術”の世界に継承されてきた造形技法の訓練を受けることなく、身体感覚を生のままに投入していくような創作の在り方が、生命のライブ感やリズム感覚を素材に受肉させることで、圧倒的な感動を喚び起こすようである。

◆

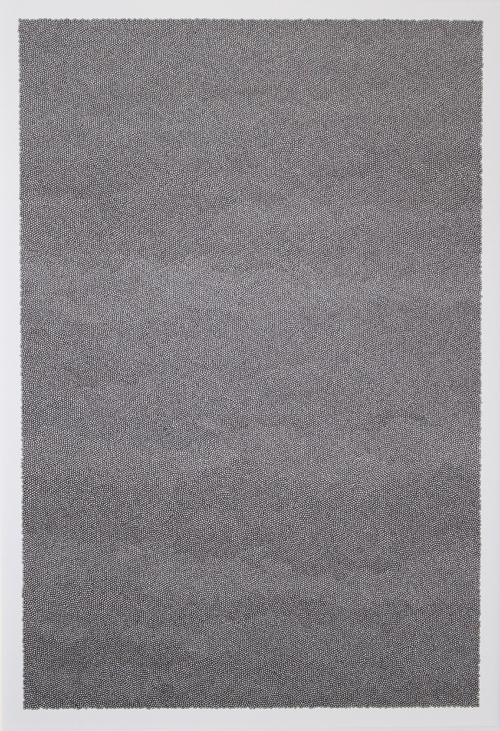

これからここに紹介していこうとしている井上まさじの“絵画”も、“行為の形跡”として成立している新しい領域の造形作品であると言える。すなわち“図像”と呼びうるような要素がなく、ただ繰り返しの行為の集積とその形跡が、粒子化し組織化されていく物質によって表されていくことででなく、“絵画”の成り立ちの根源にかかわっているというところが、“図像”表現を超えた全く新しい“絵画”の領域を提示することにつながっているのである。

◆

井上には若年時に、絵を描くことを数年間中断した時期がある。その後再開して今日に至っているのだが、制作を再開してからの作品には、ドゥルーズが“図像”と呼ぶものが完全に消されている。

それは直径1mmほどの小さな丸を紙の上に隙間なくびっしりと描き連ねていき、画面の前面を埋め尽くして完成とされるような“絵”で、少し離れて見るとただ黒っぽく見えるだけの絵画である。

ただ黒っぽく見えるだけではあるけれども微妙な濃淡の調子はあって、それを言葉で表すならば“気のゆらぎ”と称するのが適当かと思われる。観者がそれになんらかの印象を持つことは自由であるけれども、ある意味で、ポスト・ドゥルーズの絵画には図像を散逸・消滅した系統のものが創作されるようになる。アウトサイダーアートもその系統の一端を担っていると見ることも可能である。そういった流れの中で、それでも井上の作品が「全く新しい絵画」と言い得るのは、それが絵画創作の方法として完璧に意識化されていて、ドゥルーズがベーコンの絵画から“感覚の論理学”を導き出そうとしたように、井上の絵画から“行為の論理学”とでも称し得るような、ある普遍的な認識論的世界が読み取れる可能性が感じられるからである。

◆

ドゥルーズはベーコンの絵画をめぐって、「具象的なものを避ける二つの道」の一方の道として「図像的なものをめざす」ということを言ってるけれども、「図像を必要としない絵画」のことにも言及している。それは1981年時点におけるベーコンの近作数点では図像が消滅していることに留意しての記述に見られる。ドゥルーズはこう書いている。

「(ベーコンの最近の数点においては)図像はまさに消失し、かつて現前したときの漠たる痕跡しか残していないと考えてみよう。(中略)これは彼独自の「抽象」であり、もはや図像を必要としないのだ。図像は予言を実現して散逸したのだ。」

◆

井上の手の動きをフリーズさせたような出来事を、ドゥルーズはカタストロフィあるいはカオスと名づけて、「これが描く行為というもの、あるいは絵の転換点である」と意義付けている。そして次のように続ける。

「このカオス-胚珠を経験しない画家はいない。そこでは何も見えないまま、自滅してしまう危険がある。視覚的座標が崩壊してしまうという危険である。これは心理的経験ではなく、絵画的な固有の経験なのだ。(中略)まさに画家は、カタストロフィーを通過し、カオスを抱擁し、そこから出ようと試みる。画家のそれぞれの違いは、この非具象的なカオスをいかに抱擁するか、

来るべき絵画の秩序を、この秩序とカオスとの関係をいかに評価するかによって生じるのである。この点に関しておそらく三つの方向が区別できるだろう。それぞれの方向に非常に異なる画家たちがグループ分けされ、絵画の「現代的」機能がわりあてられ、絵画が「現代人」に何をもたらそうとするかが表現される。」(p.137-138)

◆

上記の「三つの方向」の一つは抽象の方向、二つ目はアンフォルメル、三番目にベーコンがめざす方向(輪郭を救出する)のことへと展開していくが、ここでは第二のアンフォルメルの箇所を記憶にとどめておきたい。

すなわちアンフォルメルに対するドゥルーズの見解は以下のようである。

「こんどは深淵またはカオスが、最大限に展開されるのだ。(中略)手動的な線が優先し、光学的幾何学は崩壊する。この線は、まったく排他的に手に属するのである。目にとっては追いかけることが難しい。実際この絵画の比類ない発見とは、ある線(そしてある染み―色彩)の発見であり、それは輪郭を形成することなく、もはや何も、内部も外部も、凸凹も限定することがないのだ。」(p.140)

◆

20世紀の現代絵画の潮流には、アンフォルメルやアクションペインティングと並んでもう一つ、いわゆるミニマルアートの考え方に依るものがあって、ドゥルーズは直接言及していないが(たぶん、“抽象的形態”の領域のものと分類しているかと思われる)、見かけ上では、アンフォルメルやアクションペインティングと対極をなすような制作方法をとっている。アンフォルメルやアクションペインティングがドゥルーズの言うように「 」であるとするならば、ミニマルアートの表現は、手動の痕跡を消していくような、ある意味無機的な表現が目指されている(たとえて言えば、モンドリアンの「コンポジション」のひとつの色面だけで画面全体を覆ったような絵)。

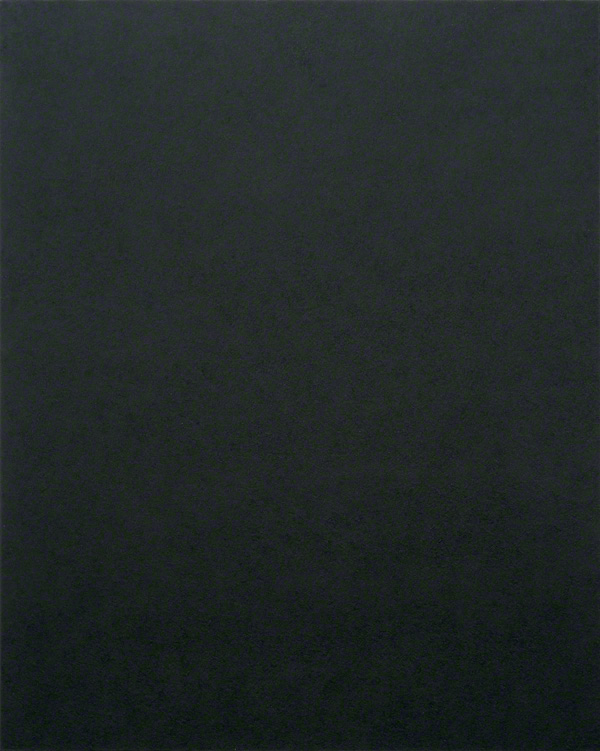

そういう傾向の作風を持つ人に村上友晴という画家がいるのだが、井上と現代絵画の話をしているときに、彼の口からふと漏れた名前が村上友晴だった。村上は、画面全面を黒一色で塗りつぶしただけの作品で画壇に強いインパクトを与えた作家である。村上の名前が井上との話の中に出てきたとき、筆者は井上の創作が、その視界の先に“アンフォルメルやアクションペインティングとミニマルアート以降”を望見するものだ、ということを直感したものである。

ジル・ドゥルーズ

(Gilles Deleuze, 1925- 95年])

20世紀のフランス現代哲学を代表する哲学者の一人。

フランシス・ベーコン

(Francis Bacon、1909-92年)

アイルランド生まれのイギリス人画家。20世紀最も重要な画家の一人。

参照サイト:https://note.com/kendjent/n/n9c9c98aea579

‶図像″について、たとえば以下のように書かれている。

「絵画には表象すべきモデルも、語るべき物語もない。それなら具象的なものを避けるためには二つの道が可能である。抽象によって純粋な形態をめざすこと、あるいは摘出や隔離によって純粋に図像的なものをめざすことである。画家が図像を重視するならば、うまり第二の道を選ぶならば、具象的なものに「図像的なもの」を対立させることになる。」(p.14)

アウトサイダーアート:

西洋の正規の芸術の美術教育訓練を受けていない者の制作した作品で、アートとして扱われているもの。民俗芸術、障碍者が制作したもの、工芸・手芸の分野で制作されたアート作品などを含む。

アンフォルメル:

1940年代半ばから1950年代にかけてヨーロッパ各地に現れた、具象表現を否定し不定形な形を支持体に定着していくことを特徴とする造形表現の動向。同時期のアメリカ合衆国におけるアクション・ペインティングなど抽象表現主義の運動に相当する。

ミニマルアート:

視覚芸術におけるミニマリズム。シンプルな形と色を使用して表現する彫刻や絵画で、1960年代を通じておもにアメリカ合衆国で展開した。先行する抽象表現主義を批判的に継承しつつ、抽象美術の純粋性を徹底的に突き詰めた。(Wikipediaより)

村上友晴(1938- /東京在住)

終始一貫しているのはこの黒い絵具を物質として、筆を使わずペインティングナイフで注意深く、密やかに絵具を置きながら画面を作り上げていく姿勢を持つことです。この仕事は、1960年代から現代まで続いていますが、1990年代には紙の仕事に変化が現れあらたな表現が展開していきます。(村上友晴展[目黒区美術館・東京、2018年]図録より)

無題 ①998-1999年 油彩